|

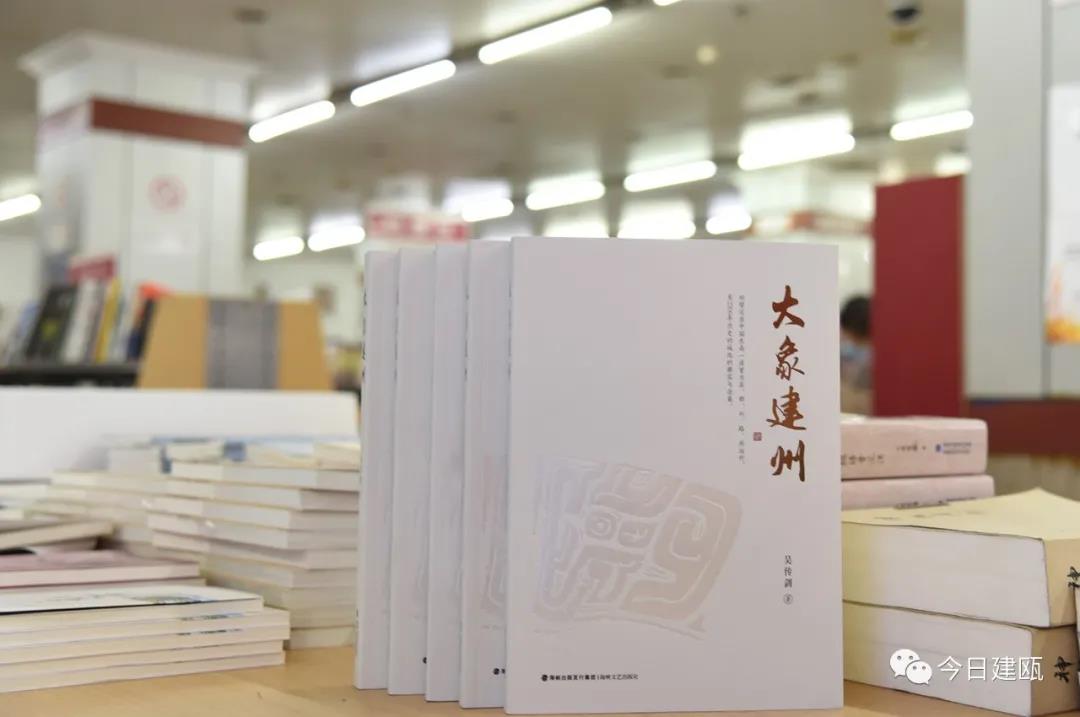

我市作家吴传剑著述的长篇建郡地域历史散文《大象建州》,新近已由福建海峡出版发行集团海峡文艺出版社出版发行。斯著基于大量史料,采用历史散文笔法,分五章,55万字,自秦汉之交述起,从城池创建、拓展、经济、文化、人文、人物、习俗、重要事件等层面切入,全方位展示2200多年来建州城之变迁、荣光及其沧桑。 斯著建构之恢弘、考证之严谨、叙述之畅达,从《前言》中可见一斑—— “中国城市的正式形成,有说是距今3000年的西周,有说是距今3600年的商代,也有说是更早之前。不论哪个时期,约于公元前200年诞生的建州城,与之比起来,都是姗姗来迟。这与华夏文明行进步履有关,也与东南特别是闽地开发较迟有关。 “建州,这座别名唤着芝的城,在中国历史长河中虽起步晚,一经发端,却胎里红似的,净占地利。吸收百川千涧的建溪和松溪在这里交汇,亿万斯年的冲积,养出的河谷平原敞阔而肥沃。双溪定格,一城三镇。舟泛渡摆,桥架虹飞。覆船山下的都尉府城、郡城,宏图初展。黄华山下的主城,有玉带河环绕。城墙守望,巍峨伟观;街巷经纬,宛若棋盘;深宅大院,华阁琼楼;清溪两畔,沙洲铺展。城池周遭,青山似雕似屏,如绣如画。水路陆路兼得,北出赣浙,南抵延榕。这方水土,宜居宜业。三国时,吕蒙后人仰慕迁徙而来。南北朝时,顾野王‘随父烜宦建安,遂居焉’。宋时,朱松携子朱熹,‘喜建州山水佳胜,遂筑精舍于环沙之上,迁居焉’。明时,南京提学御史柯挺,‘戊子过建安,爱其丹山碧水之胜,卜居紫霞洲’。清末,英国传教士赵马利亚来到建州,不禁赞叹:‘中国的一座宝石之城!’” “福建有史以来直至清代,建州与福州一样,始终是一座重要的城市。建州一直是闽北中枢,曾几度统领全闽,在相当长时期与福州平分秋色。其影响不止于闽地,徐晓望于《福建通史》中云,建州乃‘东南名城’。” “西周时,闽地存有七个方国,兴许这时期建地已建有城。故此,府志‘汉童大王庙’条目中,有‘初郡地迁徙不常,民无定居’之载;于‘古迹’中,方有南才里‘东瓯城’之载。但这只是推测。秦汉之交,在无诸经略闽地的伟业中,建州与福州孪生娩出。起初,福州稍稍领先,因闽越王都冶在福州,闽越国亡国后汉廷派驻都尉在福州,公元前85年成立的冶县的治地也在福州。近400年后的建安初年,汉廷下诏在闽地设置四县,除侯官县外,建安、南平、汉兴(今浦城)等三县均在闽北。徐晓望于《福建通史》中云:‘以建安为核心。’建州在闽北政治经济文化中心地位就此形成。” “建安八年(203),南部都尉府落驻建郡水南覆船山下,建州第一次开始统领全闽。吴永安三年(260)置建安郡,建州成了福建历史上第一个二级政区治所,成了闽地政治中心,其所辖范围相当于今福建大部分地区及浙、赣、粤临近闽地的部分地区。晋太康三年(282),分建安郡部分地设晋安郡,建州和福州开始南北分辖,早期福建两大区域形成。” “隋时,建州由郡降为县。短暂的收缩后,于唐武德四年(621)置州,州治设于水南覆船山下,建州一名响亮登场。唐初的州,是地方一级政区。这期间的建州,成了名正言顺的‘省城’。随之,州降为地方二级政区。有唐一代,福建有五州。建州城池拓展,文教兴起,经济勃发,其在福建的影响,仅次于福州。开元二十一年(733),设福建经略史,取福州和建州首字命名,‘福建’之名正式诞生。五代十国时期,建州先属闽国,福建中心曾一度回归建州。后归南唐,为军治所在,于‘三分福建’格局中独尊一方。这期间,城市建设推进,发展态势良好。” “宋代行政区划实行路、州、县三级制。地方管理的重心在州这一级,州始终保持直接向中央奏事的权力。路类似于后来的省,其平行机构有转运使司、安抚使司、提举常平司和提点刑狱司。北宋时,路的划分以转运使司为主,南宋则以安抚使司为主。斯时,转运使司和提举常平司设在建州,另两个设在福州。可见,宋代的建州和福州,为福建‘双省会’。及至南宋绍兴三十二年(1162),建州升为建宁府,为宋代福建设立的第一个府。有宋一代,转运使司、提举常平使司、建宁军节度使司、丰国监营、建州州治、建安县治、瓯宁县治,七衙同城,省会城市优势得到最大发挥,建州的发展步入隆盛。” “元代建州设路,为福建八路之一。有元一代,大多数时间福建未设省,隶属江浙省。元末,建州曾设分省,建宁路隶属建宁分省。由于人气淡去、文化萧条,元代的建州生机消减。” “明代地方建制仿效宋代,设都指挥使司、布政使司和提刑按察使司三个省级机构,实行三司分立,各行其职,相互牵制。明代省级机构驻福州,福州乃省会所在。斯时全国设16个都指挥使司,5个行都指挥使司,其中一个行都指挥使司设建州。指挥使司主官正二品,其官阶高于另两司的主官。这样的机构落驻建州,表明建州在福建位置之重。明时,统领建州、延平、汀州、邵武四府的建宁道,也落驻建州。除了省、道、府,另还有7个机构落驻。明代的建州,煌煌然‘十衙同城’。有明一代,建州城持续拓展、教育复兴、商贸兴盛、经济繁荣,为福建第二中心。” “清代建州仍设府,但清初惨遭清军屠城,已大不如前。” “建州富庶繁华。这里物产丰富,建茶、杉木、香菇、笋、稻米、棉布、蕉布、丝绸、纸、酒、书籍、陶瓷、银、铜等乃实业之大宗。城区商铺栉比,市场广布,手工业种类齐全,从业人员众多,会馆一座座矗起,来往商贾如织。货币经济活跃,唐代开始铸钱,宋代丰国监驻铸达196年。明代有了钱庄,开闽省之先河。宋代学者祝穆盛赞:‘万室星联,颇有繁华之气象。’诗人华岳则目不暇接:‘市井华丽,红纱翠盖,常无异于花朝灯夕。’” “建州向为儒释道之渊薮。历史上宦建之官员,大都为儒生,甚或通儒,言传身教,重学抚民,传达孔子风范,践行孔子思想。一城三文庙,读儒家书,行儒家礼,尊孔之风极盛。南宋时新儒学之传播,建州乃策源地。正如明代建宁知府刘铖所云:‘盖建安古郡,名总各邑而通诸道,先生往来,始终寓于斯;后嗣嫡长,累世居于斯;前朝颁封制命,藏于斯;我朝录荫后人,褒崇明祀,实在于斯。’寺院肈始于三国吴时,领先于全闽。及至唐宋,佛道大兴。城区有大小庙宇百余座,拥地恢宏建筑精美的大寺观十余座,壮比府署的城隍庙三座。信仰普遍,且渐趋民俗化、生活化,走进市井,走进寻常百姓。以至于清代名士高海门论及建州‘民风土俗’,以‘崇行佛道混儒宗’概之。” “建州文教兴盛、人才荟萃。唐时创学校,及至宋代,官学私学兼备,文风蔚然。历史上共有1190名进士,全国每100名进士中,有1名建人。宋代更盛,全国每100名进士中,有2.5名建人。进士、文士群体大都很有作为,为京官、地方官甚多。尤其是宋代,几近每朝都有建州人,其中不乏重臣。这些精英终身好学,勤于著述,诗文传世,著作等身,为中华文化之灿烂作出了不朽的贡献。有感于此,南宋名相吕颐浩由衷赞叹:‘建安之山高倚天,建溪之水直如弦。建安人才更豪气,名与山水争流传。’身居象牙之塔,交接广,际遇多。如官至侍郎、北宋太平兴国八年(983)进士的建州人李虚已的女婿是北宋著名文学家、政治家晏殊。都道女婿半点子,晏殊可算半个建州人。又如官于宰相、北宋宝元元年(1038)进士的建州人吴充,与欧阳修、王安石是儿女亲家,长女嫁欧阳修长子欧阳发为妻,长子吴安诗娶王安石之女为妻。再如熙宁六年(1073)进士的建州人黄寔,母舅是宰相章惇,且与苏辙交好,结为儿女亲家,两个女儿嫁给苏辙两个儿子,同时与苏轼友善。还如元丰二年(1079)进士的建州人徐常,与宰相蔡襄是好友,与苏轼兄弟交好,被苏轼称赞为‘天下奇男子’。还如文学家、书画家的建州人吴激,女婿是著名书画家米芾。而曾迁居建州的南宋词人、吏部尚书韩元吉,女婿吕祖谦是南宋著名理学家、文学家,并与陆游、朱熹、辛弃疾来往密切。凡此诸等,有利于提升地方文化软实力,扩大建州的影响。” “建州海纳。2000多年来,或因战乱,或讨生活,或随军随宦,或求得安居乐业,赴建之移民,源源不断。同治四年(1865)《建安县乡土志?户口》载,斯时建州城之流寓民占40%。原住民也好,流寓民也罢,都是建州人,都是乡亲。迁徙如流,迁徙是歌,尽展建人之包容,尽显建文化之淳厚。宋人张叔椿云:‘建备五方之俗。’五方杂色,不止于习俗,还造就了建人性格的多样性。” “然祸福相倚。建州扼出入闽之津要,且富庶,因而屡遭兵燹匪患。历史上,3次险遭屠城,数十次遭围攻或城破遭劫掠。由于底子厚、人气旺,劫后每每恢复快,兴盛如常。可清初顺治五年(1648)清军的屠城、焚城是毁灭性的,一座积攒了1800多年的城池全然抹去, 10余万居民惨遭杀戮。” “劫后经半个多世纪的复建,城池之模样大体可见。” “民国《建瓯县志》的主编感慨道:‘挽回气运,非豪杰其谁与归!’” 吴传剑现为福建省作家协会会员,雅爱文学、哲学和历史,勤于著述,已出版150万字建郡佛道文化专著《神往建州》、62万字文学写作学《词林光景》、58万字文学写作学《文学写作词句个性化运用》等。 |

- 分享到:

2、本网未注明“来源:建瓯新闻网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“来源:建瓯新闻网”,本网将依法追究责任。如对文章内容有疑议,请及时与我们联系。

- [01-28]建瓯发现两本百年前出版、记录建瓯的英文图书

- ICP备案:闽ICP备2022017649号 闽公网安备35078302000127号 闽互联网新闻信息服务备案[20141202]号

- 主办单位:建瓯市委宣传部 承办单位:建瓯市融媒体中心

- 互联网新闻信息服务许可证号:35120210018 信息网络传播视听节目许可证号:113420055

- 建瓯新闻网违法和不良信息举报电话:0599-3725806 举报邮箱:joswwxb@126.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327

- 地址:建瓯市行政中心六楼 联系电话:0599-8200667 邮编:353100 站长统计 网站维护:东南网

- 建瓯新闻网 版权所有 未经授权,不得转载或建立镜像