|

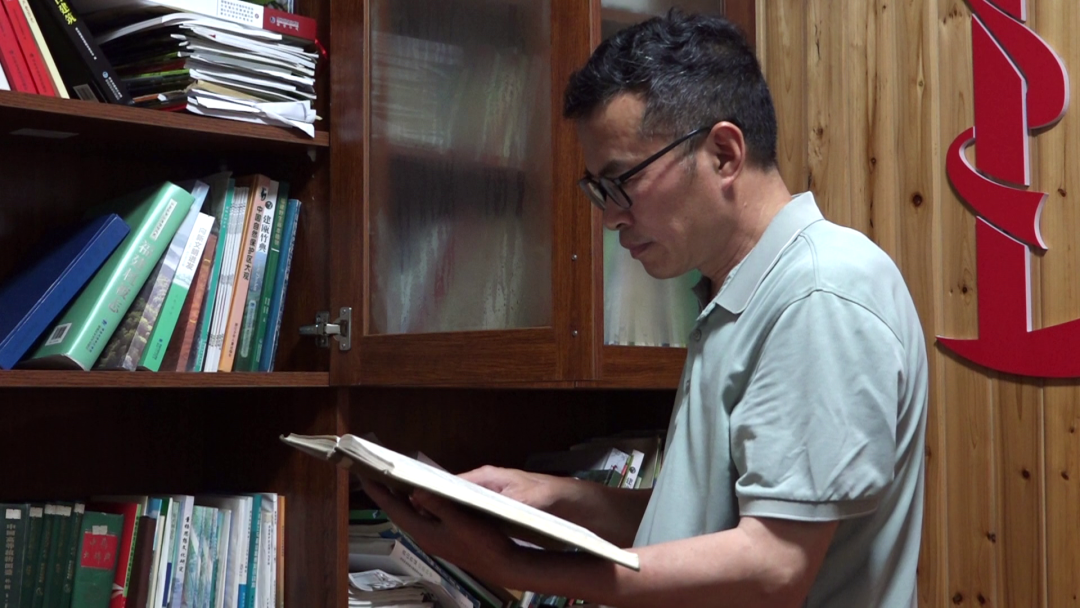

他1989年大学毕业后就到万木林工作,36年的扎根与坚守,不仅带领团队攻克了福建含笑的繁育技术,保护古树名木;也为林农提供科技服务,助农增收。他就是郑群瑞,一名科学研究者,也是一名护林工作者,更是一名传播者。36年来,他深耕万木林这片绿色宝藏,用科技力量守护绿水青山,用智慧汗水书写生态文明的生动答卷。

在万木林自然保护区珍稀植物繁育基地,郑群瑞正在指导林农进行珍贵树种——浙江楠和福建含笑的繁育工作。

物种单一容易产生生态隐患。多年来,郑群瑞致力于生态修复,创建观光木与闽楠、闽楠与毛竹、闽楠与杉木、浙江楠与毛竹、福建含笑与赤皮青冈、红豆树与杉木等混交示范林6片,为造林绿化、生态修复提供科学依据。

春天的万木林,鲜花点缀,郁郁葱葱,美不胜收。但对护林人而言,百余公顷的密林内却处处暗藏危机。

36年风雨兼程,郑群瑞用脚步丈量万木林的一寸寸土地,用科技守护这片绿色家园。他的坚守与奉献,也为建瓯的生态建设树立了标杆。

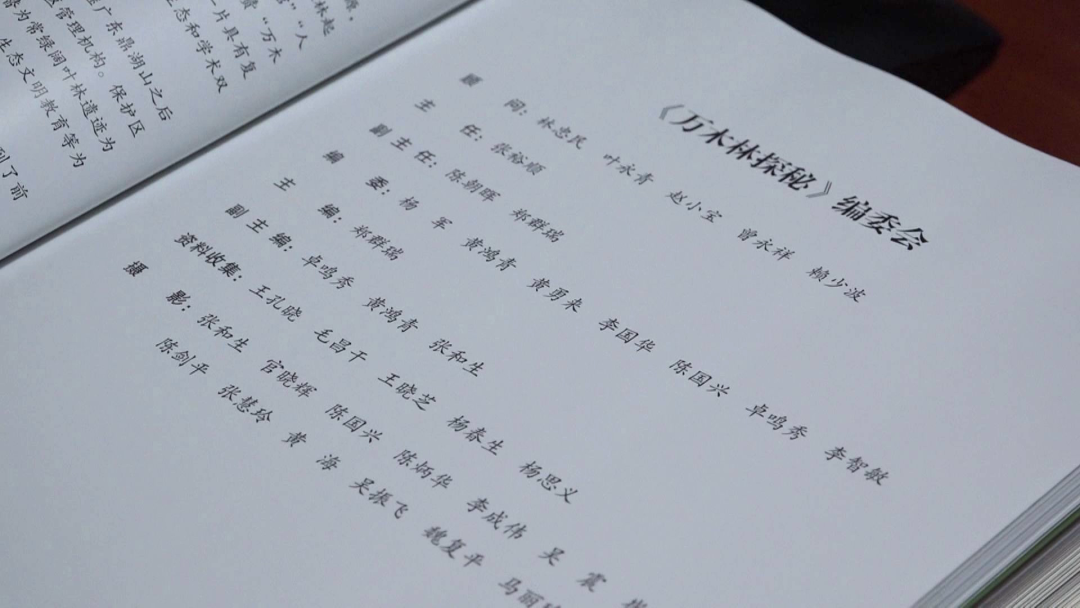

作为一线科技工作者,郑群瑞还致力于讲好万木林故事,深入挖掘、传承、弘扬万木林深厚独特的生态文化。他充分发挥自身扎实的专业优势,撰写的《保护文化:人工林如何变成天然林——万木林的故事》在《人与自然》发表,并参与编写《万木林探秘》《建瓯市志》《建瓯古树名木》等书籍,为生态文化的传播贡献力量。(池雪喻 余易坤) |

1、凡本网注明“来源:建瓯新闻网“的所有文字、图片和视频,版权均属建瓯新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经被本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:建瓯新闻网”,违者本网将依法追究责任。

2、本网未注明“来源:建瓯新闻网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“来源:建瓯新闻网”,本网将依法追究责任。如对文章内容有疑议,请及时与我们联系。

- ICP备案:闽ICP备2022017649号 闽公网安备35078302000127号 闽互联网新闻信息服务备案[20141202]号

- 主办单位:建瓯市委宣传部 承办单位:建瓯市融媒体中心

- 互联网新闻信息服务许可证号:35120210018 信息网络传播视听节目许可证号:113420055

- 建瓯新闻网违法和不良信息举报电话:0599-3725806 举报邮箱:joswwxb@126.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327

- 邮编:353100 站长统计 网站维护:东南网

- 建瓯新闻网 版权所有 未经授权,不得转载或建立镜像